微生物資材を使った土づくり

農業や家庭菜園で野菜などを栽培する場合、圃場の土作りはとても大切になります。良い土壌は植物の成長にとって必要不可欠な条件となるからです。

その”良い土”の条件の1つに、「植物にとって有益な土壌微生物が住む土」であることが大切です。では、どうすれば土壌微生物を増やすことができるのでしょうか?

今回は、良い土の条件と、土壌微生物を増やすのに便利な商品をご紹介いたします。

【Ⅰ】良い土を作るには?

土づくりの三要素

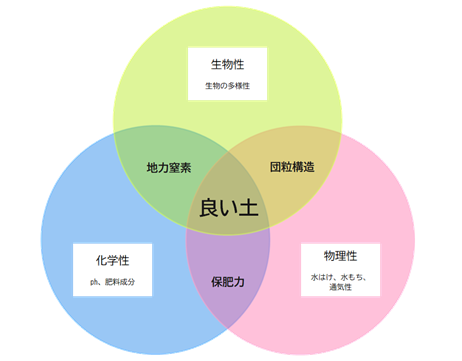

良い土を作るには、物理性・化学性・生物性をバランスよく組み合わせることが欠かせないといわれています。

良い土を作るには、物理性・化学性・生物性をバランスよく組み合わせることが欠かせないといわれています。

〇物理性・・・土の構造、通気性、水はけ、水もち

〇化学性・・・ph(土壌酸度)、肥料成分

〇生物性・・・微生物や小動物など多様な生物が生存すること

土は生きているとも言われることがありますが、それは土の中に生きる無数の微生物や小動物が盛んに生命活動を行うことにより、理想的な土の「団粒構造」が作られます。

生物性が良くなると化学性や物理性も良くなり、水はけなどの物理性が改善されていくと、相乗効果で更に化学性や生物性も上がります。

3つの要素は互いに関連し合っており、植物の育成に合った土壌環境を整えてあげることが、いわゆる地力のアップです。

良い土の条件:団粒構造とは?

団粒構造の土とは、大小の粒が混ざり合った状態の土のことを言います。

なぜ、団粒構造の土が良いかというと、大小の粒が作られることにより、粒と粒の間には適度な隙間が沢山できるので、水はけや通気性が良くなります。

また、土の粒には水や養分を蓄えることができるので、水もちや肥料もちも良くなります。

また、粒の隙間には無数の微生物が棲みつくので、土壌生物も多様となり、植物に害を与える生物が蔓延しなくなるので、病害虫も発生しにくくなります。

土の団粒構造を促すには?

団粒構造の土を作るには、単に土を耕して空気を含ませれば良いという訳ではありません。

団粒化は、土の中に棲む多様な微生物が欠かすことが出来ないのです。土壌生物が枯れた植物や根を食べながら活動し、分泌する粘液が接着剤の働きをして、土や腐食、ミミズの糞などがくっつき合って団子が作られるからです。

かたい土をほぐし、耕しているのは、植物の根やミミズなどに代表される土壌生物です。

このように、団粒構造の土を作るのに大切なことは、土壌生物を増やすことにあり、そのために堆肥などの土壌生物の食料となる有機物を投入してあげることがとても大切なのです。

微生物資材、ビートルパワーファーマーを使った土づくり

先にも述べたとおり、圃場に堆肥を入れたとしても、その場に土壌生物がいないと団粒構造の土は出来ません。

先にも述べたとおり、圃場に堆肥を入れたとしても、その場に土壌生物がいないと団粒構造の土は出来ません。

最近は、圃場に直接微生物を補充するために、『微生物資材』が販売されています。弊社でも販売している、ビートルパワーファーマーを圃場に投与することで、次のような効果を期待できます。

〇肥料成分の分解と吸収は微生物と深く関係しており、特に有機質肥料は土壌微生物が旺盛だと効果を発揮し、肥料成分の保持と吸収を良くしてくれます。

〇ボカシ肥料やたい肥を効率よく製造することができるようになります。

〇微生物の活動後の代謝物が農業生産において、植物ホルモンへの好影響など重要な役割を果たしてくれます。

また、特に定植前にビートルパワーファーマーを圃場に散布する際には、

1.なるべく水分のある状態で散布する。

2.土壌を消毒した後に散布するのと、その際に消毒後のガスが十分抜けていることを確認する。

などの注意点もありますので、商品説明のラベルは使用前に必ず確認することをお勧めいたします。

化学肥料と土壌生物の関係

化学肥料には土壌生物の食料となるものが含まれておりません。

そのため、圃場で化学肥料だけを使い続けると、土壌生物の減少と単純化を招いてしまいます。土壌生物が減ると相対的に病害虫が増えることとなってしまい、農薬の多用や、植物そのものの体質が弱くなってしまったりと悪循環に陥る割合が増えてしまいます。

そうなると、土は単純な構造となってしまい(団粒構造ではない状態)、耕しても雨が降るとかたく締まり、常に耕うんしなくてはいけない状態となってしまいます。

化学肥料は使用しやすい肥料ですが、このようなデメリットもありますので、バランスよく使用することをお勧めいたします。

【Ⅱ】植物にとって有益な土壌微生物とは?

土壌微生物とは何か?

細菌、菌類、微細藻類や原生動物など、目に見えないくらいの小さな生物のことを微生物と言います。この微生物は土壌はもちろん、人間の体内にも生息しております。

細菌、菌類、微細藻類や原生動物など、目に見えないくらいの小さな生物のことを微生物と言います。この微生物は土壌はもちろん、人間の体内にも生息しております。

例えば、人間の体内には乳酸菌が生息しており、一部の乳酸菌には「免疫」を高める効果があります。つまり、人間は乳酸菌を体内に生息させることによって免疫力を強化し、健康に過ごしているとも言えます。

植物を育てる土壌でも同じことが言えるのです。土壌には多種・多様な微生物が存在しており、1グラムの土壌には約100~1000万もの微生物が存在していると言われております。

この土壌に存在している微生物のことを「土壌微生物」といいます。

土壌微生物の多様性

土壌微生物にも生存競争が存在します。自ら相手の微生物の生育を阻害する物質を生産し、スペースを取り合ったり、エサを奪い合ったりしながら拮抗します。

一方で、お互いに共存する土壌微生物も存在します。これら共存する土壌微生物は、増減を繰り返すことで種類と個体数のバランスを保っていきます。

このことを「土壌微生物の多様性」と言います。

多様性が失われ、バランスが崩れた土壌は植物の病害や生育不良を招きます。多様性を維持することは良好な生育環境をつくる上でとても大切なことなのです。

土壌微生物の多様性が崩れると・・・

土壌微生物の中にも、植物の成長や病気の予防を助けるものと、そうではないものも存在します。何らかの原因で、土壌微生物の多様性が崩れると、植物は病気になりやすくなったり、連作障害が起こり、順調に成長できなかったりという障害が発生しやすくなります。

連作障害とは、通常、植物は根から養分を分泌しているため、根の周囲(これを根圏と言います)では大量の微生物が活発に動いています。そのため、病害菌が進入する余地が無く、病害に対する抵抗力を発揮できるのですが、特定の植物を連続して栽培・収穫したりすると、残渣に残る特定の病原菌が増大し、根圏微生物のバランスが崩れてしまうことがあります。

このバランスが崩れ、病原菌を防ぎきれずに病気になりやすくなったり、収量が落ちることを「連作障害」と言います。

ビートルパワーファーマーを使って、土壌の多様性バランスを取り戻す

連作障害に陥らないように土壌微生物の多様性のバランスを保つには、崩れないように予防する方法と、あたらしく微生物を投入し、土壌を改良する方法があります。

連作障害に陥らないように土壌微生物の多様性のバランスを保つには、崩れないように予防する方法と、あたらしく微生物を投入し、土壌を改良する方法があります。

連作障害にならないように予防する方法のひとつに、同じ場所で同じ野菜を続けて作らずに、異なる科の野菜を順番に作っていく「輪作」という考え方があります。違う科の野菜を作ることで、土の中の環境が偏らず、土壌微生物が豊かになって連作障害がおこりにくくする方法です。

一方、土壌を改良する方法としては、堆肥や、ぼかし肥料を与えるといった方法がありますが、堆肥やぼかし肥料の効果を発揮するには微生物の存在が欠かせません。

ビートルパワーファーマーは堆肥やぼかし肥料などを、植物にとってより良く効果を発揮するとともに、土壌の多様性を整えるお手伝いをいたします。

【Ⅲ】残渣処理にもビートルパワーファーマーは活躍します

残渣(ざんさ)とは?

家庭園芸や農業で、畑で野菜などの収穫後に圃場に残った茎や葉、つる、根などのことを残渣(ざんさ)と言います。

家庭園芸や農業で、畑で野菜などの収穫後に圃場に残った茎や葉、つる、根などのことを残渣(ざんさ)と言います。

残渣はそのままにしておくと次の栽培に悪影響を及ぼすため、収穫後は適切な処理をすることが大切です。

少量の残渣であれば、家庭ゴミとして処理してしまうのも一つの方法ですが、この残渣は一手間かけることで、次の栽培にとても有益な堆肥とすることができます。

今回は微生物資材を利用した残渣処理についてご紹介したいと思います。

残渣処理はなぜ必要か?

残渣として圃場に残る野菜の葉や茎は、柔らかくて病害虫や病原菌に侵されやすい傾向にあります。

残渣を放置しておくと、残渣ついてしまった病害虫や病原菌が土壌中に移ってしまい、次にその圃場で育てた野菜などに悪影響を与えてしまうおそれがあります。この現象を土壌病害または、土壌伝染病害といいます。

例を挙げると、ナスやトマト、ピーマン、ジャガイモなどに多く発生する「青枯病(あおがれびょう)」は、土中の細菌を根などから吸い上げてしまうことにより、水分や養分が通る導管が壊死してしまい、青いまま萎れて枯れてしまう病気です。

「つる割れ病」はキュウリやゴーヤ、スイカなどのウリ科の植物がかかりやすい病気で、土中の糸状菌(カビ)が根から侵入し、日中に葉が萎れて、夜になると元気になることを繰り返しながら広がってしまいます。最後には葉が黄色に変色して枯れてしまいます。

また、イチゴやカリフラワー、キャベツ、小松菜、大根などのアブラナ科の野菜では「萎黄病(いおうびょう)」にかかりやすく、この病気も細菌または、糸状菌が原因となる病気で、やはり根から侵食され、下の葉から黄色に変色していき、葉や茎がよじれるなどの症状が発生します。

病原菌の種類には様々なものがあり、そのなかには複数年にまたがって生息してしまう病原菌もあります。

このような病原菌の発生を未然に防ぐためには、しっかりと圃場の残渣処理をしないといけないのです。

どうやって残渣を処理するのか?

残渣の処理で最も気を付けなければいけないのは、圃場に残渣を残さないということです。前述したとおり、少量であれば家庭ゴミとして処分する方法もありますし、大量の残渣であれば焼却してしまうという方法もあります。

他の方法として、残渣を堆肥に変えてしまう方法もあります。もみ殻や稲わら、落ち葉などの有機物に、米ぬかや菜種油かす、鶏ふん、硫安などの窒素肥料を混ぜ合わせて堆肥にする方法です。

まず、残渣や有機物の上に土と窒素肥料を撒いて、足で踏み固めながら何層も積み上げていき、水をたっぷりかけた後に、農ポリなどで覆ってしまいます。そうすると1週間~10日ほどで発酵が始まり、温度が上昇していきます。

温度が60℃~80℃程度まで上昇すると残渣に残っていた病害虫が死滅し、その後温度が下がると堆肥が完成されます。

上手に堆肥を作るポイントとして、堆肥作成には酸素が必要となるので、1~2週間に1度堆肥をかき混ぜ、空気を入れてあげることや、土中での分解や、発酵を早めるのに、細かく残渣を裁断してしまうのも有効な方法です。

ビートルパワーファーマーを利用した残渣処理

残渣を堆肥化するのには前述したように手間がかかる工程となります。

残渣を堆肥化するのには前述したように手間がかかる工程となります。

最近では手間を軽減するのに、微生物資材を利用した方法もあります。

弊社でも販売しているビートルパワーファーマーを例に、微生物資材を利用した残渣処理をご紹介いたします。

微生物資材を利用することにより、残渣を使った堆肥作りにおいて、堆肥+土壌微生物の活性化で圃場の地力を高めるメリットがあります。

ビートルパワーファーマーを使用した残渣処理の手順

1.圃場の残渣に、微生物の栄養分となる米ぬか、油かす、鶏ふんなどを撒く。

2.ビートルパワーファーマーを原液または、10倍程度に希釈して散布する。

3.耕運機などで撹拌し、残渣とビートルパワーファーマーを圃場にすきこむ。

4.休閑期(土地を肥やすために、一定期間耕作をやめている期間)に、活性化した微生物が、圃場にすきこまれた残渣を分解します。

5.ビートルパワーファーマーに含まれる微生物は、作物が育つのに有効な働きをする微生物ですので、圃場の地力を高めることができます。

残渣をゴミとして処分するよりは、資源化(≒堆肥化)して圃場の地力を高めるのが、農作物を育てるのに非常に都合が良い事だと考えます。残渣を有効活用して、次の畑づくりに活用してはいかがでしょうか?

土壌微生物の多様性は豊かな土のあかし

植物にとって、土・肥料・土壌微生物はそれぞれバランスが取れていないと、より良い生育は望めません。

土壌微生物の多様性は、言わば土壌の健康状態を計るバロメータです。

多様性が失われ、バランスが崩れてしまった土は、植物の病害や生育不良を引き起こすきっかけにもなります。

ビートルパワーファーマーは、土壌に微生物を補給し、バランスが取れた豊かな土作りのお手伝いをいたします。

今回ご紹介した商品の詳細ページ

質問・問い合わせは、メール、お電話で受付けしておりますのでお気軽にご連絡ください。

お問合わせはこちら